Hell Is Us

L’Enfer, c’est les autres… et un peu nous

Développé par Rogue Factor et édité par Nacon, Hell is Us est sorti le 4 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series et PC.

Hell is Us marche sur une ligne de crête entre réalisme glaçant et fantastique assumé. Hadéa est un pays fictif, ravagé par une guerre civile qui évoque des conflits bien réels ; ses villages calcinés, ses caves humides, ses villes sous tension composent un décor où chaque PNJ porte une peur ou une colère légitime. Par-dessus cette plaie ouverte glisse une strate mystique : la Calamité a fait surgir des entités blanches, presque immaculées, dont la présence opalescente tranche avec la boue et les cendres. Ce frottement entre le brut et l’irréel, porté par une direction artistique sûre, donne au récit un grain rare.

On suit Rémi, revenu sur les traces de parents disparus, qui découvre une arme “lymbique” capable de percer l’invulnérabilité des créatures, et s’embarque malgré lui dans une enquête aux ramifications anciennes. Le jeu ose une narration plus frontale que le pur “lore à déduire” : dialogues, documents et rencontres composent un fil conducteur tangible, tout en laissant de l’air aux silences et à l’interprétation sur ce qui a mené Hadéa à l’effondrement. C’est un équilibre fragile, parfois heurté, mais globalement lisible.

La posture du héros fera débat. Rémi s’abstient d’intervenir dans les exactions humaines : on ne combat pas d’humains, on observe, on aide par des actes pacifiques, on reste sur le bord de la mêlée. C’est cohérent avec l’angle choisi, mais frustrant quand la violence implose à quelques mètres, et que notre rôle se limite à ces créatures “d’ailleurs” et aux énigmes qu’elles déposent. Ce choix éthique, volontairement décalé, pourra heurter ; il imprime en tout cas une étrangeté morale qui reste en tête, encore renforcée par une VF qui manque de relief pour Rémi, au risque d’aplatir certaines scènes.

Le rythme, lui, est inégal. Les meilleurs moments semblent avaler le temps : on relie deux pièces d’un puzzle, une stèle murmure une logique, un donjon déroule sa symétrie interne et le combat final vient sceller une intuition. Puis, par endroits, le récit piétine, perdant de l’élan, comme si la structure ouverte diluait une tension qu’on devinait plus tranchante sur le papier. La mécanique d’arborescence des indices aide à garder le cap sans pointer du doigt ; elle n’empêche pas ces creux de tempo qui émoussent l’émotion.

Exploration à l’ancienne

Se repérer sans carte ni marqueurs ? Ici, c’est moins un caprice qu’une méthode. Les zones sont taillées pour qu’un relief, un motif, une couleur “parle” : une boucle latérale insoupçonnée, un surplomb qui révèle un passage en hauteur, un objet récurrent qui signale une mécanique. L’environnement raconte, et on apprend à lire. Quand le level design tient sa ligne, la géographie mentale s’imprime et produit un plaisir simple : celui de deviner avant d’être sûr.

Pour autant, l’option radicale “sans UI” n’est pas un totem. Les cartes absentes laissent parfois place à des espaces trop labyrinthiques pour leur bien ; on ne se perd pas parce que c’est exaltant, mais parce qu’un couloir ressemble à un autre et que l’indice manque de saillante. L’Acte 2, plus directif, illustre bien ce balancier : objectifs plus précis, zones plus resserrées, guidance plus nette, on y sent moins la promesse initiale de désorientation maîtrisée. C’est là une des grandes limites du jeu : la constance de l’expérience d’exploration.

Observation récompensée, répétition installée

J’aime sa façon de me demander d’ouvrir les yeux. Lire, marquer à l’esprit des dates, croiser un détail d’architecture avec une note mal rangée : l’enquête a ce parfum “papier-crayon” que les jeux oublient parfois. Mais si les premières heures donnent l’illusion d’une montée en complexité, la structure des puzzles retombe trop souvent dans un canevas convenu : retrouver un code via plusieurs sources, récupérer plus tard un objet-clé pour débloquer un autel, recommencer. On voudrait davantage d’interactions tangibles avec l’environnement, de mécaniques qui dépassent la chasse à l’info pour devenir des manipulations signifiantes.

Exigence mesurée, identité affirmée

Le combat a des accents soulslike sans en épouser la cruauté. Il impose la gestion d’une endurance, la lecture des animations, des fenêtres d’attaque brèves, une esquive et une parade qui coûtent et qui s’ouvrent à qui sait attendre. Mais il est plus tolérant, plus rapide, avec un éventail de difficultés qui accompagne aussi les joueuses et joueurs moins aguerris. On bâtit moins une “run” qu’un rythme, soutenu par un arsenal d’armes lymbiques , épées, lances, haches et autres que l’on choisit en fonction des créatures rencontrées et de la charge émotionnelle qu’elles portent. C’est là que le jeu signe son idée la plus singulière : lier le bestiaire à des émotions extrêmes (terreur, extase, rage, chagrin) et exiger de nous l’adéquation entre l’outil et l’affect qui se dresse devant nous.

Le drone, compagnon plus utile que prévu, sert de liant : paralysie contextuelle, impulsion pour engager, soutien à une attaque tourbillonnante. Il fluidifie la bascule entre observation et action, et donne un “tiers de jeu” qui nuance la danse à deux. Ce n’est pas un gimmick : bien réglé, il cale les respirations du duel et rattrape des déséquilibres, tout en restant une ressource qu’on ne peut pas spammer sans réfléchir.

Si je dois pointer la cicatrice la plus visible côté affrontements, ce serait la variété : le bestiaire, limité, installe plus vite qu’espérer un sentiment de redite. L’esthétique blanche et noire frappe d’abord ; elle s’use quand les silhouettes reviennent avec de subtiles variations qui peinent à renouveler les lectures tactiques. Le système tient, mais on aurait voulu plus d’“autres” ennemis pour pousser l’expression du joueur et sa boîte à outils plus loin.

Pour les plus récalcitrants à la difficulté, le jeu vous propose 3 modes de difficulté avec des options d’ajustements pour vous faciliter la tâche ou la corser, l’excuse du jeu trop dur n’est pas permise ici.

Une progression qui demande de l’attention

Hell is Us juxtapose des zones distinctes qu’on rejoint via un APC, chacune avec ses règles locales : donjons à la verticale lisible, niveaux plus linéaires à embranchements et raccourcis, espaces vastes mais pas immenses qu’on boucle en un peu moins de deux heures pour les plus grands. Des retours sont nécessaires, notamment pour les missions secondaires ou les énigmes à objets différés. Cette structure “semi-ouverte” évite le dissipé d’un monde massif et privilégie des morceaux denses, au prix de chargements qui rappellent la séparation des biomes.

La progression principale se cartographie sur une tablette sous forme d’arborescence, reliée à nos découvertes, une logique à la Outer Wilds mais cadrée par une trame plus dirigée. C’est malin, on se sent enquêteur sans que le jeu ne déroule le tapis rouge. Pourtant, ce dispositif n’empêche pas certains creux où la boucle exploration-énigme-combat patine, soit par manque de surprise, soit parce qu’une zone choisit l’opacité sans contrepartie généreuse. Sur l’axe secondaire, j’ai apprécié la cohérence de “bonnes actions” qui qualifient le monde plus qu’elles ne le remplissent mécaniquement ; j’aurais voulu qu’elles irriguent davantage l’intrigue de Rémi, au-delà d’instantanés touchants.

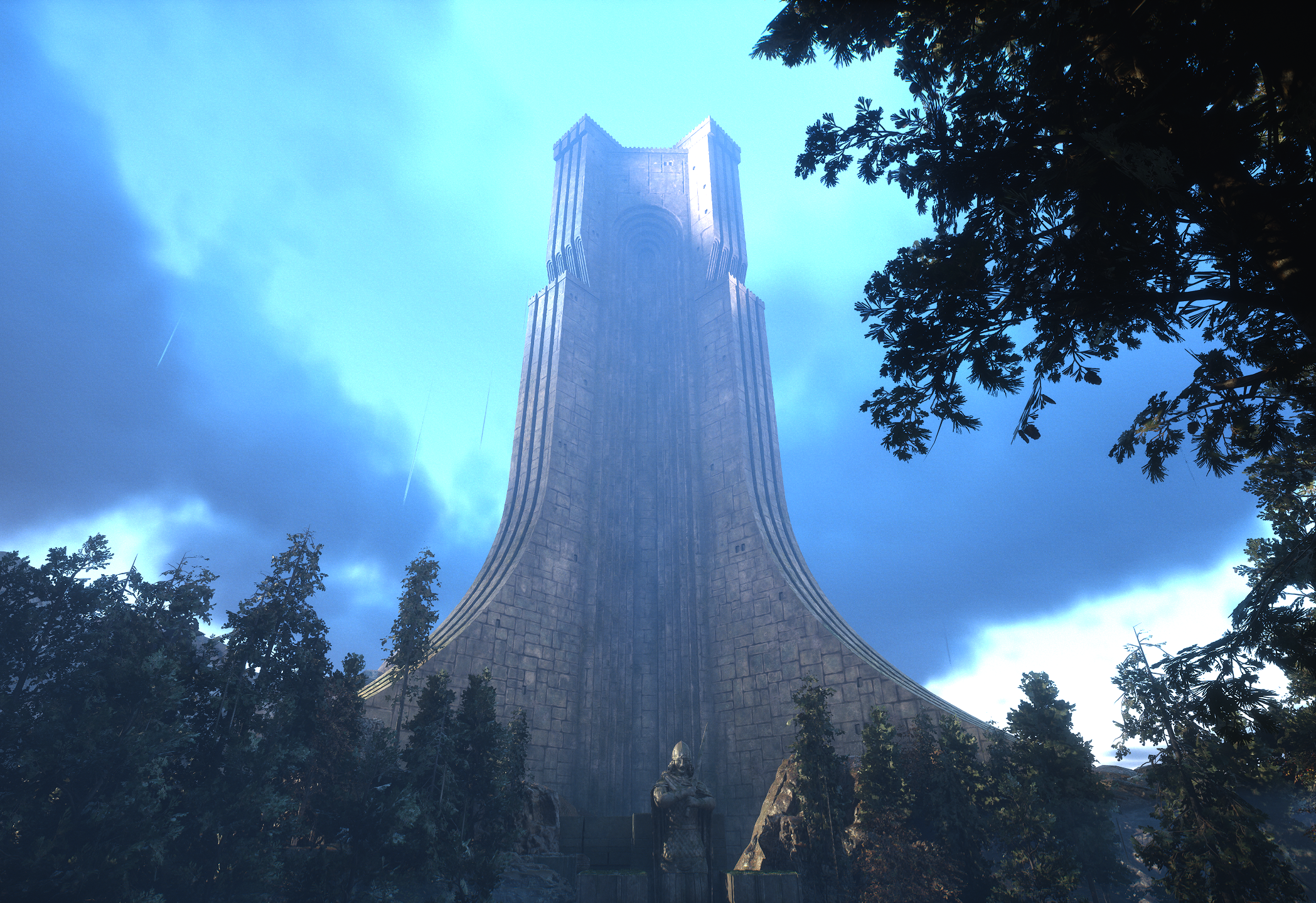

C’est beau, c’est propre

C’est là que le jeu m’a le plus souvent cueilli. L’iconographie d’Hadéa est puissante, un réalisme de guerre civile, austère, ponctué de visions fantastiques presque rituelles. Les temples, les prisons millénaires, les laboratoires éventrés, les villes encerclées par un incendie orange, on change d’échelle et d’époque en restant dans la même plaie. Cette variété tient grâce à une direction artistique qui assume une grammaire, contrastes violents de lumière, matières qui “craquent”, silhouettes créatures d’un blanc indécent, presque profanateur dans un monde noirci. Ce n’est peut-être pas la démo technique la plus étincelante de l’Unreal Engine 5, mais esthétiquement, la partition est souvent renversante.

Techniquement, sur Xbox Series X, deux modes dominent : Qualité à 30 fps, net et profond mais paisible pour un jeu où chaque timing compte ; Performance à 60 fps qui garde la main sur les affrontements au prix léger d’artefacts parfois visibles en pivot rapide. Mon conseil est sans ambiguïté, privilégier la fluidité pour respecter la densité du système d’esquives et de parades. Dans l’ensemble, l’UE5 sert une atmosphère post-apo crédible, où l’éclairage et les brumes participent à la narration visuelle, même si, par endroits, l’empilement d’effets rend l’image plus bruyante que nécessaire.

Ce cadrage esthétique sert la proposition d’exploration sans UI, la carte disparaît parce que le monde, lui, s’impose. Et sur ce point, Hell is Us signe quelques images qui resteront dans ma rétine longtemps après la fin.

Une ambiance sonore maitrisée

La musique est une complice discrète. Omniprésente sans être tyrannique, elle épaissit l’air : nappes amples sur des paysages en suspension, accents plus sombres dans les entrailles des donjons, pulsations retenues pendant les duels. Elle accompagne mieux qu’elle ne commente, ce qui laisse à l’exploration ses silences utiles et à l’enquête sa concentration. Dans les meilleures séquences, elle participe à ce balancement entre horreur contemporaine et mystique ancienne sans imposer une lecture univoque.

Côté bruitages, le métal des armes lymbiques a une “morsure” satisfaisante, et les créatures émettent des gestes sonores qui aident à la lecture de leurs intentions. La spatialisation soutient le repérage d’indices, craquements, frottements, souffles, sans tomber dans l’astuce trop voyante. Les voix divisent : la VF manque de relief, notamment pour Rémi, dont la diction plate peut anémier des moments où l’on aurait voulu une faille, un timbre, un grain plus humain. C’est cohérent avec le personnage, diront certains ; pour moi, ça prive la mise en scène d’une corde sensible qui aurait mieux noué certaines révélations.

L’Enfer est pavé de bonnes intentions

Hell is Us est un jeu de convictions. Il croit que votre attention vaut plus qu’une flèche fluorescente ; il croit qu’un monde peut se lire ; il croit qu’un combat n’a pas besoin d’être une punition pour être digne. Quand ses convictions s’alignent, l’expérience est spéciale, pas spectaculaire au sens “feu d’artifice”, mais mémorable comme un lieu où l’on a, vraiment, été. Quand elles se heurtent à la répétition des énigmes, à un bestiaire trop chiche, à un rythme en dents de scie, on se retrouve à regretter ce qu’on a senti possible.

C’est un parti pris qui n’excuse pas ses angles morts, mais magnifie ses élans. Si vous acceptez de signer ce pacte, regarder mieux, avancer sans tuteurs, tolérer des redites, il vous offrira des pans d’aventure que peu de jeux osent encore. Si, au contraire, vous attendez un liant narratif constant, une montée en puissance sans creux, et une variété mécanique à la hauteur de son ambition esthétique, vous y verrez davantage les promesses non tenues que les audaces réussies.

La question n’est pas de savoir s’il coche toutes les cases du moment. La question est … est-ce que ses choix résonnent avec votre manière d’habiter un jeu ? Si la réponse est oui, vous aurez mieux qu’un bon week-end : un souvenir. Et même ses défauts, alors, feront partie de ce souvenir comme ces cicatrices qui racontent autant que les beaux visages.